NOS INSPIRATIONS

L’équipe Tact est riche de la diversité des profils, des parcours et des sensibilités de chacun de ses membres, mais aussi des valeurs et convictions que nous avons tous en partage. L’intérêt général chevillé au corps, nous sommes conscients que les enjeux climatiques, écologiques et démocratiques nécessitent d’immenses efforts individuels et collectifs.

Notre volonté de permettre à chacun de se forger un avis éclairé sur ces questions se nourrit de nos lectures, des podcasts que nous écoutons en allant au travail le matin, des séries que nous dévorons le soir dans notre canapé ou encore des chaînes Youtube dont nous ne ratons aucune nouvelle vidéo.

Tous les quinze jours, un membre de l’équipe Tact vous présente ici un de ces contenus inspirants.

Podcast – Les enjeux territoriaux, France Culture

Le territoire scruté à la loupe

Quel est le point commun entre Douarnenez, Florange, Prémery, Vierzon, Gardanne, Saclay, Passavant-sur-Layon et Saint-Brevin-les-Pins ?

Toutes ces communes, aussi diversifiées et plurielles soient-elles, ont fait l’objet d’une séquence dans le podcast “Les enjeux territoriaux”, diffusé quotidiennement sur France Culture du 30 août 2021 au 30 juin 2023.

Animée par Baptiste Muckensturm pendant près de deux ans, cette émission a décrypté la France et ses problématiques territoriales sous toutes ses coutures. Logement, agriculture, mobilités, culture, énergies renouvelables, inégalités socio-spatiales, transition écologique : elle s’est attachée à brosser les enjeux contemporains de nos villes, de nos campagnes, de nos espaces périurbains ou d’outre-mer. Le journaliste, accompagné d’un·e invité·e spécialiste de la question soulevée (généralement issu·e des sciences sociales), nous transporte, le temps de 15 minutes d’émission, dans des territoires parfois connus du grand public, d’autres fois invisibilisés pendant les heures de grande écoute.

La France, les grands enjeux, par les petites portes

Dans cette émission, il n’est pas question d’idéalisation ou de territoire fantasmé : les enjeux sont soulevés, le cadre de discussion bien défini, la problématique -bien que parfois conflictuelle- posée sans langue de bois. Au fil des épisodes, on découvre la France par ses petites portes, celles qui, parfois bien cachées, sont le reflet d’un territoire riche et multiple. Un éclairage aussi important qu’il est le témoin d’une France plus complexe et nuancée que celle qui a été dernièrement dépeinte sur certains plateaux télévisés.

Malgré l’arrêt de l’émission mi-2023, les sujets restent, pour la plupart, encore d’actualité. Parmi eux : “Faut-il plus de décentralisation ?”, “Vers la disparition des industries sucrières dans le Nord ?” “Toulouse-Castres : l’autoroute de la discorde”, “Loire-Atlantique : les agricultrices se rebellent”, “Isère : la ressource en eau est-elle inépuisable ?” : en bref, une émission passionnante, qu’il est urgent d’aller écouter !

Vous avez épuisé les 423 épisodes disponibles sur la plateforme de Radio France ?

Le tour de(s) France(s) se prolonge dans l’émission “Douce France” animée par Nora Hamadi tous les vendredi de 20h à 21h.

Pauline Lefort, consultante

Les enjeux territoriaux, sur France Culture

Jeu vidéo – Terra Nil

Le démantèlement, un jeu pas si simple que ça !

Adolescente, j’ai beaucoup joué à des jeux vidéo de gestion consistant à construire des villes et à les faire évoluer vers toujours plus de richesse et de complexité. Mais dans un contexte de réchauffement climatique qui nous amène à faire le deuil d’une croissance infinie, ces jeux avaient progressivement perdu de leur attrait à mes yeux. Il y a peu, j’ai donc été ravie, de découvrir un jeu présentant une alternative écolo à ces « city builders ».

Avec Terra Nil, la mission qui m’est confiée est de démanteler les ruines de notre civilisation industrielle pour restaurer en différents endroits d’un globe terrestre dévasté, des écosystèmes sains, riches en biodiversité, et accessoirement, débarrassés de notre espèce pollueuse.

Dès le lancement du jeu, je comprends qu’il m’est proposé de mener cette mission à grand renfort d’ingénierie, voire de géo-ingénierie. Puis, une fois tous les continents dépollués, le jeu s’achève sur un départ définitif de la Terre dans une fusée « Arche de Noé moderne », qui nous permettra de reconstituer ailleurs un écosystème pour nous accueillir.

Mince ! Ce scénario qui semble tout droit sortie du cerveau d’Elon Musk, joue sur les fantasmes de toute-puissance d’une humanité qui continue de se penser en dehors de la nature… pas vraiment le récit alternatif que je pensais trouver !

Je décide de passer outre : après tout, laisser cours à son côté mégalo s’est aussi ce qui fait la dimension ludique des jeux de gestion. Et de fait, je me prends rapidement au jeu, pressée de passer à la dépollution du prochain continent depuis mon aéronef.

Le technosolutionnisme, remède pour la sauvegarde de la planète ?

Une fois ma mission finalisée, j’en viens en effet à m’interroger : ce jeu fait-il vraiment l’apologie du technosolutionnisme ?

Car, loin d’une approche trop simpliste, Terra Nil m’amène à expérimenter concrètement plusieurs aspects et à réfléchir sur deux plans :

- Tout est lié : températures, régime des précipitations, faune-flore …. les impacts des activités humaines peuvent entraîner des effets très lourds, qui persistent bien au-delà de l’horizon d’une vie humaine.

- Pour dépolluer et démanteler, il faut des infrastructures, de l’énergie, des matériaux et certaines mesures peuvent engendrer, à leurs tours, des nouvelles pollutions ou des effets rebond.

Alors en attendant de trouver un jeu de gestion où il faudra gérer des villes existantes avec seulement les ressources allouées par les limites planétaires, n’hésitez pas à passer quelques heures à vous frotter aux enjeux du démantèlement avec Terra Nil.

Audrey Benassi, responsable d’équipe à Nantes

Télécharger Terra nil sur Google Play ou sur l’App store

Film – Je verrai toujours vos visages

FAIRE LE PARI DU DIALOGUE

Ce film, écrit et réalisé par Jeanne Herry, s’intéresse à la méconnue justice restaurative, processus qui permet de faire dialoguer victimes et auteurs d’infractions pénales, grâce à la médiation de bénévoles.

Le film montre ces moments intenses où l’écoute est sincère et l’échange possible, malgré la charge émotionnelle des situations personnelles. Il montre aussi et surtout ce travail minutieux de préparation des échanges, qui nécessite une grande justesse dans la posture des médiateurs et un long cheminement de la part des protagonistes.

J’ai trouvé ce film bouleversant et puissant, par l’humanité qu’il dégage.

LA QUALITÉ DES LIENS HUMAINS COMME BOUSSOLE

Le cadre, la posture, les enjeux de la démarche de justice restaurative mise en lumière dans le film n’ont évidemment rien à voir avec l’activité de l’Agence Tact. Pour autant, en le visionnant, une évidence m’a frappée : la réussite de nos accompagnements réside elle aussi bien souvent dans la qualité des liens humains que l’on est capable de créer à l’occasion des projets sur les territoires.

Je verrai toujours vos visages me ramène à la raison d’être fondamentale de l’Agence Tact : créer des espaces de dialogue, des endroits et des moments où l’écoute et l’échange sont possibles malgré les divergences et les tensions. C’est souvent difficile à atteindre, mais c’est très puissant et donne beaucoup de sens à notre métier.

Marie Leugé-Maillet, co-fondatrice et directrice de l’Agence Tact

Je verrai toujours vos visages

Essai – Raviver les braises du vivant, un front commun

VERS UNE DIPLOMATIE DU VIVANT ?

Publié en 2020, l’essai de Baptiste Morizot poursuit sa réflexion initiée dans ses ouvrages précédents sur les rapports entre les sociétés humaines et le vivant. Après Les Diplomates ou Manières d’être vivant, le philosophe nous fournit un travail humble, radical et politique sur la question de la « protection de la nature », pour repenser notre rapport au vivant grâce à des modalités pratiques d’apaisement, d’alliances et de cohabitation.

Souvenons-nous : Près de trois quarts de la forêt française sont privatisés. Face à ce constat, l’un des objectifs de l’ouvrage est de défendre et promouvoir le modèle de libre-évolution comme une solution à la crise écologique contemporaine à partir d’un cas d’étude : l’initiative « Vercors Vie Sauvage » portée par l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et Forêts sauvages depuis l’acquisition d’une forêt de 500 hectares en 2019. Un modèle qui favorise l’autonomie du vivant en laissant « le milieu se développer selon ses lois intimes, sans l’exploiter, l’aménager, ni le conduire ».

EN FINIR AVEC LA « PROTECTION DE LA NATURE »

Le philosophe commence son argumentaire en énonçant une critique : cessons d’utiliser l’expression « protection de la nature ». Le verbe « protéger », d’une part, incarne une vision écopaternaliste, faussée et surplombante, qui hiérarchise les rapports entre les humains et les non-humains. Et d’autre part, il faut en finir avec le mot « nature », qui crée de la distance avec un monde qui serait extérieur à nous, opposant injustement les sociétés et nos modes de production envers le reste du vivant. Ces deux termes instaurent des visions dualistes, modernes et occidentales du vivant, incompatibles avec les enjeux liés à la biodiversité et à l’environnement.

À la suite de Philippe Descola ou de Bruno Latour, Baptiste Morizot propose plutôt de parler de défense du monde vivant. Le vivant n’est pas un objet esthétique ni un patrimoine figé et fragile, mais une dynamique de régénération et de création continue.

UN LEVIER D’ACTION ÉCOLOGIQUE ET DIPLOMATIQUE

Ce livre est avant tout une véritable source d’inspiration théorique grâce à un travail rigoureux de déconstruction des notions et expressions populaires. Au-delà de l’analyse des obstacles conceptuels en lien avec la représentation du vivant, le philosophe adopte une approche à rebours des discours catastrophiques et collapsologiques. Ici, place aux stratégies pragmatiques pour proposer un levier d’action écologique concret en repensant de nouveaux usages de la terre et des forêts. À la fois pour encourager le développement de nouveaux foyers de libre évolution (acquisition foncière par des associations, financement participatif) et établir des communs… mais aussi pour désamorcer les conflits à l’échelle locale, où l’ensauvagement génère des tensions entre producteurs (le monde paysan par exemple) et protecteurs.

De la diplomatie à la négociation, à l’invention de modus vivendi acceptables pour toutes et tous, c’est d’un débat public et démocratique sur les trajectoires de transformation que chaque territoire veut pour lui-même dont il est question ici. Une dimension qui n’est pas sans faire écho aux régulations entre acteurs auxquelles Tact participe dans les projets qu’elle accompagne.

Alexis Desvaux, consultant

Jeu de plateau – Dilemme express

QUESTIONNER de manière ludique L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

À première vue, Dilemme express est un jeu d’ambiance divertissant, à même d’occuper agréablement un samedi après-midi : c’est d’ailleurs dans ces circonstances que je l’ai découvert. Mais à y regarder de plus près, il est un peu plus que cela : il nous confronte à la question essentielle de l’intérêt général.

Une dynamique reposant sur le « dilemme du tramway »

Le jeu s’appuie sur le dilemme du tramway, cette expérience morale où un conducteur de tramway est confronté à un choix cornélien : son véhicule est sur le point d’écraser un groupe de personnes, et la seule manière de l’éviter est de dévier le tramway sur une autre voie, condamnant une autre personne. Doit-il effectuer ce geste ? Doit-il choisir qui sacrifier, et comment ?

Dans Dilemme express, deux équipes s’affrontent pour convaincre le conducteur ou la conductrice d’emprunter la voie adverse. Dans une des parties où j’ai incarné ce dernier rôle, j’ai ainsi dû arbitrer entre écraser une femme qui découvrira une forme d’énergie propre et inépuisable ou bien écraser un dénicheur de talents qui fera de moi la future star de la pop. Une décision qui influe sur le sort d’individus mais aussi, indirectement, sur le cours du monde…

Comment articuler intérêt général et intérêts particuliers ?

L’air de rien, au fil des parties, on en vient vite à interroger les notions d’intérêt général et d’intérêts particuliers. À l’Agence Tact, où l’on accompagne l’intégration territoriale des projets d’intérêt général, ces questions sont au cœur de nos métiers et de nos pratiques.

Lorsqu’un projet d’énergie renouvelable se lance sur un territoire par exemple, riverains, habitants et élus se posent des questions légitimes : Pourquoi un tel projet ? Pourquoi ici ? Que va-t-il (m’)apporter, en quoi peut-il (m’)impacter ? La pertinence de notre intervention repose alors notamment sur notre capacité à entendre ces préoccupations et à répondre à ces questions, tout en faisant entendre les enjeux d’intérêt général auxquels participe le projet (en l’occurrence, ceux de la nécessaire transition énergétique que nous devons rapidement accomplir). Il s’agit, en somme, d’emprunter une troisième voie !

Mais pour ce qui en est de ma partie de Dilemme Express… je deviendrai bien, cette fois, une star de la pop !

Ayla Cunningham, consultante

BD – The end

UN THRILLER APOCALYPTIQUE POUR RÉFLÉCHIR À NOTRE RAPPORT À LA NATURE

Tsunamis, inondations, feux de forêts, sécheresses… Les conséquences du dérèglement climatique ont en elles quelque chose de potentiellement apocalyptique. Dans sa BD teintée de science-fiction The end, ZEP explore une autre piste sur la fin de notre espèce, questionnant à travers ce récit notre rapport au vivant et à notre environnement.

LA RÉBELLION DES ARBRES CONTRE L’HUMANITÉ

Le pitch ? Des paléobiologistes étudient l’ADN des arbres à la recherche du CODEX ARBORIS, qui contiendrait la mémoire de notre planète. Mais alors qu’un nouveau stagiaire intègre cette équipe, d’étranges phénomènes se succèdent : 32 personnes décèdent dans des circonstances inexpliquées dans les Pyrénées espagnoles, des champignons se développent en masse au pied des arbres, des animaux sauvages se rapprochent de manière étrange des humains…

Les chercheurs finiront par le comprendre : il s’agit là des symptômes d’une rébellion des arbres contre l’humanité, destinée à mettre fin à notre surconsommation des ressources naturelles. Cette BD rappelle en effet l’incroyable capacité d’adaptation qu’ont les arbres pour se protéger contre les nuisibles : ce fut par exemple le cas d’acacias, devenus « toxiques » pour se protéger d’une surpopulation d’antilopes, les Koudous du Transvaal.

N’OUBLIONS PAS NOTRE LIEN À LA NATURE !

Bien que très futuriste, ce récit a ainsi pour vertu de nous rappeler l’importance des interdépendances dans nos écosystèmes. Il nous invite à « approcher l’arbre en ami » et à « observer les signes de la nature ». Je vous recommande de le lire, avec en fond sonore la musique The end de The Doors, comme le professeur Frawkley, un des personnages principaux.

Coralie Valanchon, responsable administrative et financière

DOCUMENTAIRE – L’histoire secrète du carbone

Tout comprendre au carbone, cet élément chimique clef du réchauffement climatique

Vulgariser des sujets complexes liés aux projets que nous accompagnons : à l’Agence Tact, c’est notre quotidien. D’abord parce que c’est une nécessité pour pouvoir dialoguer sur des bases communes, mais aussi parce qu’il s’agit d’une aspiration politique à part entière. À mon sens, c’est une des dimensions les plus exigeantes du métier, de celles qui demandent à être poursuivie avec enthousiasme mais humilité, bref, presque l’inaccessible étoile !

Alors quand je croise la route d’un documentaire qui explique simplement des choses compliquées, je ne peux qu’avoir envie de le recommander. Qui plus est quand il porte sur un sujet au cœur de nos vies et nos débats ! C’est le cas du documentaire L’histoire secrète du carbone, disponible jusqu’au 3 février 2024 sur la plateforme replay d’Arte.

Au-delà d’un titre et d’une image « de couverture » racoleurs et éculés, il s’agit d’un documentaire accessible et divertissant, plein de métaphores efficaces et d’animations parlantes pour tout savoir et comprendre sur le carbone !

Des explications claires et une once de poésie

Une de ses principales vertus : sa première partie revenant sur les bases, en s’intéressant à la molécule en elle-même : Le carbone, c’est quoi au fait ? D’où vient-il ? Où va-t-il ? Par quels états passe-t-il ? C’est quoi le lien entre un atome de carbone et le réchauffement climatique ? Des rappels plus qu’utiles si comme moi vous avez dit adieu à vos cours de physique-chimie il y a près de 20 ans (non sans un certain soulagement à l’époque…).

Enfin, j’ai aussi apprécié l’angle presque poétique du documentaire. Il nous fait prendre de la hauteur et regarder vers le cosmos, sans pour autant relativiser ou diminuer l’urgence climatique, ni éluder la question de nos marges de manœuvre et des choix politiques qui s’offrent à nous.

Dernier teasing : je parie qu’après avoir vu ce documentaire, vous associerez longtemps carbone et salsa.

Bon visionnage !

Audrey Benassi, responsable d’équipe à Nantes

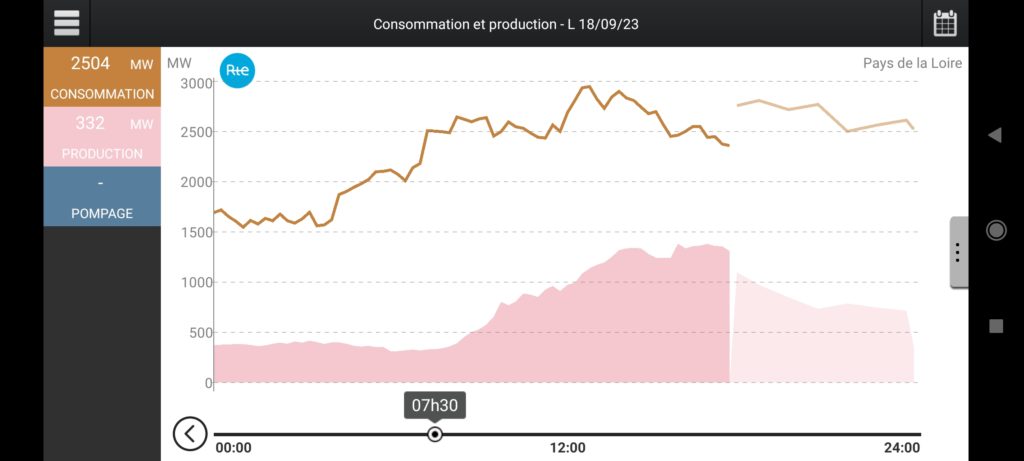

APPLICATION – éCO2mix

RENDRE PALPABLE CHAQUE ÉLECTRON PRODUIT ET CONSOMMÉ

Chaque matin, c’est la même chose : les ampoules s’allument, la radio se met en marche, le ballon d’eau chaude s’enclenche, la machine à café tourne à plein régime. Et comme chaque matin, il y a ces questions que (comme tant d’entre nous) je ne me pose pas : mais d’où vient donc l’électricité qui alimente tous ces équipements indispensables à ma routine matinale ? Par quoi est-elle produite ? À quel point est-elle décarbonée ? Le réseau est-il en tension, en risque de rupture à cause de toutes les douches et de tous les cafés pris simultanément ?

PARLER DE L’ICI ET DU MAINTENANT

Bonne nouvelle : il existe une application capable de répondre à toutes ces questions. Il s’agit d’éco2mix, développée par RTE, le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité en France. Production, consommation, répartition entre les filières, importations ou exportations, émission de C02… Toutes ces données sont disponibles en temps réel et à l’échelle régionale – voire locale pour les grandes métropoles.

Faisons l’exercice ce lundi 18 septembre. À 7h30, l’eau chaude de ma douche est sans doute tributaire de biens lointaines installations : en Pays de la Loire, seulement 13 % de l’électricité consommée est à ce moment-là produite sur son territoire – merci l’interconnexion du réseau électrique ! Il faut dire que la production solaire est encore en sommeil : seulement 7 petits MW, contre 204 MW produits par les éoliennes. À 12h, ces deux filières renouvelables ont décollé (369 MW pour le solaire, 466 MW pour l’éolien, merci le parc offshore au large de Saint-Nazaire !). À la mi-journée, au pic quotidien de la consommation, elles couvrent 63 % des besoins. Deux chances sur trois que l’électricité du café d’après-déjeuner soit locale, donc.

À l’échelle nationale, on compte à la même heure 59 000 MW produits contre seulement 50 000 MW consommés – le delta est exporté chez nos voisins européens. Les centrales nucléaires assurent les deux tiers de cette production, le solaire 13 %, l’éolien 12 %, l’hydro-électrique 6 %. Chaque KWH produit émet moins de 20 g de C02 – grâce à la mise en sommeil de la plupart des centrales fossiles.

Un PUISSANT OUTIL DE SENSIBILISATION AUX ENJEUX Énergétiques

Bien entendu, ces chiffres dépendent beaucoup de la météo du jour, de l’ensoleillement, de la force des vents, de la disponibilité du parc nucléaire. Ceux de demain matin seront sans doute très différents ; ceux d’un matin d’hiver, chauffage en marche, encore plus. Pour autant, ils ne me semblent pas dénués d’intérêt.

Parler des grands objectifs et de la répartition du mix énergétique en TWH à l’horizon 2040, c’est indispensable – mais cela peut parfois paraitre lointain, pas très concret. Une des qualités d’éco2mix, c’est de mettre l’accent sur l’ici et le maintenant, de nous donner à voir les électrons consommés à l’instant même. Une manière de rendre très palpable notre dépendance aux différentes filières, les enjeux de souveraineté énergétique, de sobriété ou de montée en puissance des moyens de production. Et si les chiffres ne restent qu’un outil d’information parmi d’autres pour partager ces enjeux et constats, ceux que nous offrent éco2mix en font un puissant outil de sensibilisation.

Vincent Enjalbert, responsable éditorial

Télécharger l’application éco2mix ou accéder à la version PC

ROMAN GRAPHIQUE – Saison brune

Comprendre la crise climatique et agir

Saison brune est un roman graphique fleuve de Philippe Squarzoni, ancien militant d’ATTAC. Ce dernier s’y met en scène sur plusieurs années, des prémices de son intérêt pour le réchauffement climatique à l’achèvement de cet ouvrage. On y suit notamment son travail de familiarisation avec ce problème complexe ou encore ses états d’âme sur ses propres choix de vie.

COMPRENDRE UN PHÉNOMÈNE COMPLEXE

Si ce pavé (480 pages tout de même) a aujourd’hui plus de dix ans, son propos sur les mécanismes du réchauffement climatique et ses causes, en particulier sur la dépendance de nos sociétés aux énergies fossiles en lien direct avec nos modes de vie et de consommation, est toujours autant d’actualité. L’auteur se réfère d’ailleurs, parfois en les faisant intervenir directement en dessin, à des experts reconnus sur le sujet (de Jean Jouzel à Jean-Marc Jancovici). Son roman graphique s’en trouve aussi documenté que pointu, tout en restant accessible.

Bien que certains chiffres aient certainement évolué, de même que l’état des connaissances scientifiques sur le sujet, les grandes tendances restent les mêmes. À commencer par le constat suivant : le réchauffement climatique est déjà là et nous devons agir urgemment pour le limiter.

S’INTERROGER SUR LES SOLUTIONS

À travers une mise en abyme de son travail de recherche et d’écriture, et l’illustration des réflexions personnelles que celui-ci lui a inspiré, Bruno Squarzoni se fait l’écho des multiples interrogations qui traversent immanquablement chaque personne s’intéressant à la crise climatique : que faire ? Mes petits gestes du quotidien sont-ils vains ? Pourquoi cesser de prendre l’avion quand d’autres roulent quotidiennement en 4×4 ? …

Un accent particulier est mis sur le caractère profondément injuste du réchauffement climatique, provoqué par des acteurs qui ne seront pas les premiers à en souffrir. L’auteur évite pour autant l’écueil du manichéisme en mettant en lumière la difficulté pour nous, Occidentaux, renoncer à notre mode de vie, intrinsèquement émetteur de gaz à effet de serre.

Malgré le désespoir latent de l’auteur, exprimé explicitement à la fin, de voir les actions nécessaires être prises à temps, son ouvrage a pour mérite de brosser de manière large, voire exhaustive, un panel de solutions, qu’elles soient partielles, techniquement incertaines, ou politiquement sensibles. Cela en fait un ouvrage complet et critique des positions que l’on sait variées en la matière, notamment sur le développement des énergies renouvelables ou sur le recours à l’énergie nucléaire.

Pauline Ségard, responsable d’équipe Paris

MINI-SÉRIE – La Crue

De la nécessité d’anticiper et de faire face au risque

La Crue est une mini-série polonaise, inspirée d’une crue du fleuve Oder, ayant causé la mort de 56 personnes en Pologne le 12 juillet 1997.

En six épisodes, les réalisateurs Jan Holoubek et Bartlomiej Ignaciuk nous plongent dans un monde catastrophique, qui donne à voir les freins à la prise de décision politique, les enjeux d’acceptabilité sociale des mesures d’adaptation et le risque engendré par l’inaction et la lenteur de l’administration locale. Malgré un scénario relativement commun, cette mini-série intrinsèquement politique parvient, par sa réalisation et le jeu de ses acteurs, à maintenir l’attention des spectateurs.

CRITIQUE D’UNE FAIBLE CULTURE DU RISQUE

Le pitch ? Une scientifique tenace, agile et tête brûlée tente d’alerter les autorités gouvernementales de l’arrivée d’une crue sans précédent dans Wroclaw, une ville de 700 000 habitants du Sud-Ouest de la Pologne. Son bagage d’hydrologue lui permet d’avancer des arguments clairs, concrets et chiffrés, malheureusement peu entendus par les élus de la ville.

Elle se heurte à la faible « culture du risque » des dirigeants, qui minimisent les conséquences de l’événement à venir pour des raisons économiques et politiques. Entre jeux de pouvoir et d’influence, cette mini-série illustre la dilution des responsabilités existant au sein de certaines institutions, dont les figures locales évitent de prendre des décisions impopulaires mais nécessaires pour protéger leurs administrés, a fortiori lors de périodes électorales.

DES INÉGALITÉS CRIANTES FACE AU RISQUE INONDATION

La Crue, c’est également un témoignage poignant des inégalités socio-spatiales et économiques des populations face aux risques. Les communes rurales situées près du fleuve sont à la fois les premières touchées par la catastrophe et les premières victimes d’une politique répressive menée par le gouvernement, qui, faute d’anticipation, use de son appareil militaire pour évacuer les plus réticents à partir.

Bien que se déroulant à la fin des années 1990, La Crue est, sous plusieurs aspects, empreinte d’actualités. En France, 1,4 million d’habitants sont exposés au risque de submersion marine et 17 millions pourraient être exposés aux conséquences des inondations par débordement de cours d’eau. Cette mini-série nous invite ainsi à nous interroger sur notre capacité à reconnaître les vulnérabilités de nos propres territoires, à nous adapter au changement climatique et à penser une gouvernance efficiente et proche des réalités du terrain.

Pauline Lefort, consultante

La Crue (disponible sur Netflix)

MEDIA – Qu’est-ce qu’on fait ?

L’INFOGRAPHIE AU CŒUR DE L’INFO

Créé en 2015, Qu’est-ce qu’on fait ? – ou QQF pour les intimes – est un média numérique traitant des grands enjeux planétaires d’aujourd’hui et de demain – environnement, consommation, société, santé, économie. Sa particularité ? Le recours systématique aux infographies pour décrypter et rendre accessible l’information. Une approche singulière, nourrie par des collaborateurs aux profils variés, aussi bien issus des Beaux-arts, de Sciences Po, de la philosophie, des lettres modernes que d’école de commerce.

UNE APPROCHE SYNTHÉTIQUE, LUDIQUE ET GRAPHIQUE

Là où les données chiffrés, les schémas et autres diagrammes scientifiques peinent parfois à être aisément compréhensibles, QQF mise sur la simplification, en synthétisant et en centralisant, sous une même unité visuelle, les informations issues d’un vaste panel de ressources externes, systématiquement mentionnées en bas de page. Pictogrammes, schémas, frises, animations et illustrations, mis en valeur par une palette chromatique propre à chaque article, sont ici au service de la vulgarisation des données scientifiques.

Chaque sujet est traité en deux grands volets : au décryptage des enjeux succède la partie « Qu’est-ce qu’on fait ? », proposant des solutions alternatives et concrètes au problème abordé.

Zoom sur l’article « Changement climatique, il y a urgence à s’adapter »

Exemple avec un article consacré à l’urgence qu’il y a à s’adapter au changement climatique.

Dans le premier volet, l’accélération du réchauffement depuis le siècle dernier est soulignée et renforcée par l’énumération, à deux échelles (mondiale et nationale), des principaux évènements climatiques extrêmes et leurs impacts sur l’année 2020. En associant les verbes atténuer & s’adapter, et en prenant appui sur les quatre scénarios du GIEC, l’accent est mis sur les milieux les plus impactés : les océans, la biodiversité, l’agriculture mais aussi l’économie et la santé ainsi que nos modes de vie. Dans ce déroulé, les textes sont courts, mais systématiquement complétés par des schémas ou des données chiffrées, créant un équilibre et une dynamique qui rythment la lecture.

En deuxième partie, c’est une présentation par type de conséquences qui est proposée : hausse des températures, risques de crues, d’inondations ou de submersions, risques d’incendies ou de feux de forêts, et enfin, risques liés à la pénurie d’eau. Pour chacune, les mesures et actions sont déclinées de l’échelle la plus large (nationale) à l’échelle la plus resserrée (individuelle), en passant par l’échelle territoriale.

Si certains regretterons une approche trop généraliste, rappelons qu’il ne s’agit pas d’être exhaustif mais de traiter ces sujets sous une forme nouvelle, en mettant en lumière des actions concrètes invitant à agir dès à présent. Une manière de « Comprendre mieux pour agir plus », comme l’indique le slogan de QQF.

Dans la rubrique environnement, ne manquez pas « Cycle de l’eau, attention aux fuites », « Les énergies, comment éviter la surchauffe ? » ou encore, « Pour une électricité plus verte, soyons infidèles ! ».

A tous ceux qui, comme moi, ont une mémoire plutôt visuelle, voilà de quoi s’offrir un bon mémo technique. Bonne lecture !

Daphnée Simon, consultante

DOCUMENTAIRE – Demain

PARTOUT DANS LE MONDE DES SOLUTIONS EXISTENT

Sorti en 2015, le documentaire Demain n’a rien perdu de son actualité. Pédagogique et inspirant, il dénonce le changement climatique lié au fonctionnement de notre société de consommation, tout en nous encourageant à prendre des mesures pour le contrer. C’est d’ailleurs une des vertus de ce film : au lieu de se focaliser uniquement sur les problèmes, il met l’accent sur des solutions.

Sous la forme d’une série de reportages à travers le monde, Cyril Dion et Mélanie Laurent, nous emmènent à la découverte de personnes et de communautés qui se mobilisent pour vivre dans un monde durable. Du Danemark à l’Inde en passant par la Suisse et les États-Unis, le film explore une multitude d’initiatives citoyennes qui réinventent les domaines de l’agriculture, de l’économie, de la démocratie et de l’éducation.

UN REGARD INSPIRANT SUR LES SOLUTIONS DE DEMAIN

À travers des projets d’agriculture biologique et urbaine, des coopératives énergétiques renouvelables, des systèmes d’éducation alternatifs et des modèles économiques durables, Demain met en lumière une multitude de solutions innovantes pour initier le changement. La rencontre avec les acteurs locaux (paysans, associations, porteurs de projets…) ouvre ainsi un nouveau champ des possibles et met en évidence la force que peuvent avoir les actions individuelles et collectives initiées à l’échelle locale pour relever le défi climatique.

VERS UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE ET HARMONIEUSE

Ce documentaire nous invite également à repenser certaines questions sociales relatives à l’économie locale et solidaire, la démocratie participative ou encore l’éducation citoyenne. Si résoudre les problèmes environnementaux est un point clef pour lutter contre le changement climatique, promouvoir une société plus juste et harmonieuse n’en est pas moins un axe primordial.

En somme, Demain aborde avec légèreté et positivité les questions environnementales, en réussissant à susciter l’envie d’agir et de contribuer à la construction d’un monde axé sur une participation citoyenne responsable et durable ! A (re)voir sans modération…

Léa Lecanu, assistante chef.fe de projet

Demain (disponible sur Netflix)

ROMAN – Écotopia

Un autre monde est possible (au moins dans les livres)

Ce roman d’Ernest Callenbach, paru en 1975, fait partie de ces travaux dont on se dit, vu d’aujourd’hui : « Bon sang, mais tout y est ! ». Dans le même genre : le rapport Meadows de 1972 ou L’utopie ou la mort de René Dumont, paru en 1973.

Le cadre est le suivant : après une guerre civile provoquée par la sécession de trois états de la côte Ouest, les États-Unis sont séparés en deux états indépendants. Et depuis 20 ans toute communication est coupée entre les deux parties de ce qu’étaient les USA. Le personnage principal, journaliste dans un grand quotidien de la côte Est, parvient à obtenir l’autorisation de franchir la frontière. Avec l’espoir de rencontrer la présidente d’Écotopia, nouvel État qui, pour le dire vite, a fait de l’écologie sa loi fondamentale.

Esquisse d’un monde souhaitable et expérience intérieure

Le récit est écrit à la première personne par ce journaliste, avec un dispositif original : on lit en alternance les articles qu’il envoie à sa rédaction et des extraits de son journal intime, sorte de carnet de voyage intérieur. Les articles pour le Times Post de New-York sont écrits dans un style journalistique et sur un ton distancié, parfois ironique. Les notes personnelles de voyage sont, elles, le reflet des questionnements intérieurs du narrateur. Ces deux points de vue se complètent d’abord, mais finissent par s’éloigner l’un de l’autre, jusqu’à produire le dilemme final que le narrateur devra résoudre dans une crise existentielle à la fois savoureuse et profonde.

Ce livre est à la fois l’esquisse d’un monde souhaitable et la chronique des bouleversements intérieurs que la radicalité des changements opérés dans cet État utopique provoquent chez celui qui les découvre et les vit brusquement, sans transition, si j’ose dire.

Adieu l’éco-anxiété !

On le sait mais cela reste frappant : les questions d’aujourd’hui étaient déjà dans le débat public des années 1970. Quel fonctionnement démocratique ? Quels loisirs, quelle place pour l’État ? Où s’exerce et où s’arrête la libre concurrence ? Quelle planification, quel système énergétique, quels échanges internationaux, quel système éducatif ? Et encore : les questions militaires et de défense, les relations entre femmes et hommes, le couple et la famille, l’agriculture, l’industrie, les transports… Ce livre ne s’accorde aucune impasse.

Bref, c’est génial ! Et même réconfortant pour quelqu’un qui, comme moi, aime se confronter aux imaginaires en lien avec les enjeux du moment. En la matière, beaucoup de créateurs sont plutôt portés sur le sang et les larmes, voire sur les perspectives d’effondrement de toute société organisée ou d’anéantissement pur et simple de toute vie sur terre.

Et là non : avec Écotopia, adieu l’éco-anxiété, parce qu’un autre monde est possible (au moins dans les livres) !

Thomas Muselier, président et co-fondateur de l’Agence Tact

![]()

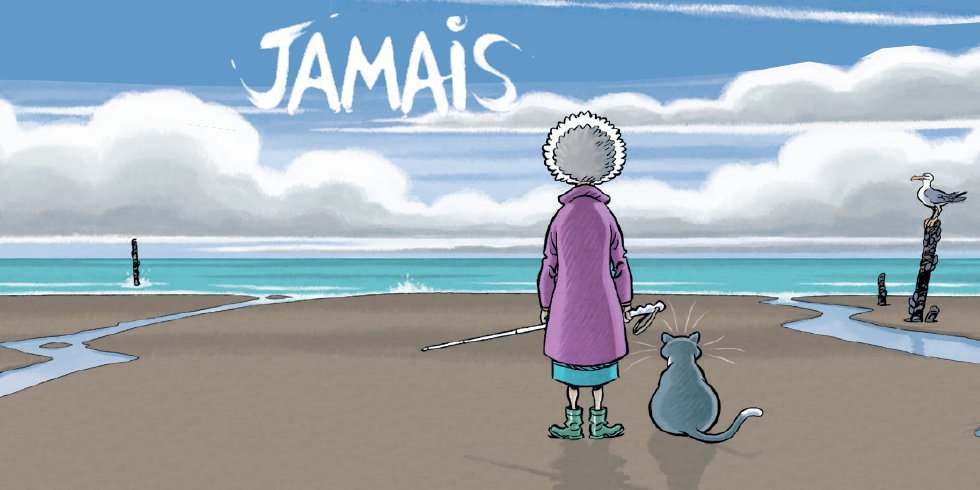

BD – Jamais

Comment faire face aux conséquences de l’érosion littorale ?

Dans cette bande-dessinée aux dialogues rythmés et aux graphismes soignés, Bruno Duhamel aborde avec simplicité les conséquences du recul du trait de côte, non sans une touche d’humour et d’humanisme.

À cause de l’érosion des falaises de la côte normande, la maison de Madeleine, nonagénaire et aveugle, est au bord de l’effondrement. Son jardin raccourcit de jour en jour. Bien qu’elle ne puisse pas le voir, elle est pleinement consciente de cette menace. Pour autant, rien ne peut la faire changer d’avis : très attachée à son indépendance et aux souvenirs accumulés dans sa maison, elle y restera quoi qu’il en coûte.

Un besoin d’accompagnement et de dialogue

Plusieurs personnages interviennent autour de Madeleine pour tenter de la protéger de ce danger. Le maire, qui agit en tant que responsable de la sécurité des habitants, se révèle aussi soucieux de conserver une bonne image auprès d’eux. Un pompier, lui aussi alarmé par la situation, mais bien plus compréhensif et à l’écoute des besoins comme de l’histoire de Madeleine, jouera de son côté un rôle de médiateur.

Cette histoire nous rappelle combien les conséquences du réchauffement, à l’image de la montée des eaux et de l’accélération de l’érosion, peuvent se heurter à d’autres problématiques sociétales, comme le mieux-vieillir et l’accompagnement du maintien à domicile des personnes âgés. Les divergences de points de vue entre les personnes, les différences entre enjeux individuels et collectifs ou le partage des pouvoirs et des responsabilités révèlent en creux un besoin d’accompagnement et de dialogue autour de ces questions sensibles. C’est précisément le rôle que joue l’Agence Tact lors de ses interventions !

Coralie Valanchon, responsable administrative et financière

BD – Le droit du sol : journal d’un vertige

Une pérégrination qui nous interroge sur l’avenir énergétique

Etienne Davodeau choisit de se lancer dans un périple de 800 km à pied en juin 2019. Son objectif : relier la grotte de Pech Merle dans le Lot au site d’enfouissement des déchets nucléaires à Bure dans la Meuse. Que laisserons-nous aux générations futures ? Comment conserver la mémoire d’un site ? Quels sont les risques à long terme ? Comment prendre des décisions qui engageront largement les futurs sapiens ? C’est en prenant pour illustrations ces deux « traces » – la grotte et le site d’enfouissement – que l’auteur-dessinateur vient nous questionner. Au gré de son parcours, scientifiques, militants et sémiologues viennent engager le dialogue avec lui pour nourrir ces réflexions.

Une traversée de la diagonale du vide

Au-delà des enjeux énergétiques, cet itinéraire à pied et en sac à dos est ponctué de rencontres et de la découverte de la diagonale du vide. C’est donc aussi la vie de nos campagnes qu’il nous donne à voir, en questionnant au passage notre rapport à la nature, au sol et au temps. Étienne Davodeau reprend ici sa casquette d’observateur qu’on lui connaissait dans d’autres de ses ouvrages (Les Ignorants, Rural).

La question du temps, dans toutes ses dimensions, est centrale dans l’ensemble de l’ouvrage : le temps de la pérégrination, l’échelle d’une vie humaine, les millions d’années qui nous séparent des premiers sapiens, la durée de vie des déchets radioactifs… C’est ainsi une forme d’éloge de la lenteur via la marche à pied qui se dessine, à une époque où nous prenons rarement le temps.

Un sujet d’actualité

À l’heure où la concertation nationale sur le mix énergétique a été lancée le 20 octobre dernier, suivie par l’ouverture du débat public sur les nouveaux réacteurs nucléaires le 27 octobre, cet ouvrage nous rappelle notre responsabilité collective d’avancer sur les choix énergétiques. La sortie de la dépendance aux énergies fossiles et l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050 est en effet loin d’être une voie toute tracée.

Fanny Bousquet, responsable d’équipe

Le droit du sol : journal d’un vertige

La concertation sur le mix énergétique

Le débat public sur le nucléaire

Documentaire – Climat, mon cerveau fait l’autruche

URGENCE CLIMATIQUE : COMMENT COMBLER LE FOSSÉ ENTRE PRISE DE CONSCIENCE ET PASSAGE À L’ACTION ?

Les dangers induits par le dérèglement climatique et l’urgence qu’il y a à agir pour s’en prémunir font de plus en plus consensus. Les alertes répétées des scientifiques ainsi que les catastrophes climatiques récurrentes ces dernières années nous les rappellent sans cesse.

Des biais cognitifs comme autant de freins au changement

Pourtant, nous en faisons tous l’expérience, à titre individuel et collectif : même en étant convaincus de l’ampleur de la menace, nous sommes souvent prisonniers d’une sorte d’inertie quand il s’agit de modifier concrètement nos comportements. Comment expliquer ce décalage entre prise de conscience et passage à l’action ?

C’est justement l’objet du documentaire Climat : mon cerveau fait l’autruche, diffusé par Arte. Les neuroscientifiques, philosophes et autres sociologues interrogés nous livrent de nombreuses pistes d’explication, qu’il est utile d’avoir en tête lorsque l’on travaille à l’accompagnement de la transition écologique.

Il y a, d’abord, la survivance de courants de pensée climato-sceptiques, encouragée par l’existence de biais de confirmation : il est d’autant plus difficile de changer d’opinion que les bulles de filtre nous empêchent d’être confrontés à des positionnements différents des nôtres.

Mais même chez les personnes convaincues de l’urgence climatique, d’autres biais constituent des freins au passage à l’action. Biais d’optimisme, qui nous fait croire que nous seront moins impactés que les autres individus autour de nous ; biais culturel, qui nous pousse à penser que le génie humain et le progrès technologique nous sauveront toujours de tous les périls ; effet spectateur, qui ne nous encourage pas à prendre l’initiative en imaginant que les autres vont le faire avant nous ; mauvaise connaissance des impacts sur le climat de nos habitudes individuelles ou collectives, qui ne nous permet pas de faire des choix éclairés…

Adapter les manières de communiquer et de dialoguer autour de la transition écologique

Autant de phénomènes qui questionnent notre manière de dialoguer et de communiquer de façon pédagogique autour des enjeux de transition écologique. Et qui expliquent, en partie, aussi bien le retard de nos sociétés quant au développement des énergies renouvelables que mon incapacité à avoir installé un composteur dans ma cuisine, bien que je sois convaincu de son utilité depuis de nombreuses années…

Vincent Enjalbert, responsable éditorial

Climat : mon cerveau fait l’autruche

Film – Vesper Chronicles

Science-fiction, transition énergétique et vie collective

Dystopiques, dramatiques, pleines d’espoir… Les œuvres de science-fiction nous invitent à nous interroger sur notre vie en société, et ce que l’on attend des lendemains. Dernier exemple au cinéma avec Vesper Chronicles. Dans un futur où la nature est devenue hostile, comment subsister, exister, survivre ?

Les élites se regroupent dans des « citadelles », sortes de gated communities du futur, et produisent des semences stériles, ne permettant qu’une seule récolte. Le reste de l’humanité survit, malgré un milieu naturel menaçant et la mainmise des élites sur les ressources.

Un résumé qui n’est pas sans faire écho à l’actualité : Covid, incendies d’ampleur, pénurie alimentaire, tensions sur l’approvisionnement en énergie… Comment s’adapter au changement climatique ? Comment faire face aux évolutions des milieux naturels ? Comment, surtout, mener ces transitions en ne laissant personne de côté ?

Une héroïne seule, avec la nature

L’héroïne du film, Vesper, vit seule avec son père au milieu des bois. Tout au long du film, son rapport particulier avec la nature est mis en avant : c’est une « biohackeuse ». Contrairement aux autres humains, elle considère la nature comme alliée, en choisissant de composer avec elle quand d’autres la rejettent en bloc. Elle utilise des espèces agressives pour protéger son habitation, pour attaquer ses ennemis, ou encore tente d’apprivoiser certaines plantes dans sa serre… Autant d’initiatives qui rappellent le concept de Solution d’adaptation fondées sur la nature (Safn), ces actions favorisant la conservation de la biodiversité et la fourniture de services des écosystèmes permettant à nos sociétés d’être plus résilientes face au changement climatique.

Quid de la vie collective ?

J’imaginais trouver dans Vesper Chronicles une œuvre de science-fiction classique : des personnages individualistes, rappelés vers le collectif face à l’urgence de la situation et qui finissent par choisir et accepter une vie collective. Surprise ! Vesper Chronicles ne suit pas ce schéma. Au contraire, le récit se concentre sur l’héroïne et sur sa quête pour déverrouiller les semences stériles.

*** Attention, spoiler dans le dernier paragraphe ! ***

Mais à la fin, Vesper réalise qu’elle ne peut sauver l’humanité toute seule… Et laisse s’envoler les graines fertiles pour permettre à tous de les cultiver et de se nourrir. Elle réalise donc ce qui fait notre quotidien professionnel : on ne peut travailler seul·e·s pour s’adapter à de nouvelles conditions de vie, « sauver le monde » et nos sociétés. Malgré les conséquences de plus en plus visibles et inquiétantes de nos modes de vie sur la planète, nous continuons à défendre les intérêts du collectif, du dialogue et de la concertation, pour une transition écologique et sociale.

Ayla Cunningham, consultante

Essai – Changeons d’agriculture

DES PISTES D’ACTIONS CONCRÈTES POUR COMPRENDRE LES AGRICULTEURS ET ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT DANS LES TERRITOIRES

Comment « nourrir l’humanité » tout en préservant la santé des consommateurs et l’état de notre planète ? Si les conséquences de l’activité agricole – telle qu’elle est majoritairement pratiquée depuis la deuxième partie du XXème siècle – sur les sols, la biodiversité, l’eau ou encore le climat ne font plus (beaucoup) débat, le « modèle » agricole à privilégier, lui, est encore source de nombreuses tensions.

Les avis des agriculteurs, coopératives, syndicats, politiques et citoyens divergent souvent, et les tentatives de dialogue pour co-construire des politiques publiques ou projets en faveur d’une transformation des pratiques (de la production à la consommation) s’avèrent souvent stériles. Pourtant, des solutions alternatives viables techniquement et économiquement semblent exister. Sur lesquelles alors s’appuyer pour faire avancer les discussions et aboutir à des projets collectifs concrets ?

Dans son essai Changeons d’agriculture paru en 2014, l’ingénieur agronome Jacques Caplat * expose les étapes d’une transition réussie vers une agriculture biologique généralisée, et les moyens collectifs et individuels possibles à mettre en œuvre pour l’amorcer. Un essai de vulgarisation qui permet de changer de perspectives et apporte des solutions concrètes pour faciliter ce changement.

Un modèle « conventionnel », qui ne l’a pas toujours été

Pour ce faire, il décortique d’abord les raisons et moyens qui ont rendu « conventionnelle » une agriculture développée massivement dans les années 1950. Celle-ci répondait aux besoins de l’époque, en s’appuyant sur les connaissances de l’époque : besoin de main d’œuvre dans le secteur secondaire et tertiaire ; approche réductionniste privilégiée par les scientifiques (consistant à supposer que toute fonction complexe peut être expliquée en étant réduite à ses composantes) ; ignorance des conséquences de l’activité humaine sur le climatique ; etc. De manière claire et synthétique, l’agronome explique les changements majeurs qui sont advenus ces années-là et qui ont fait des nouvelles méthodes de l’époque le modèle aujourd’hui qualifié de « conventionnel ».

Une explication simple des solutions existantes pour les agriculteurs

Après avoir démontré la capacité de changement de nos institutions, entreprises, pratiques de production et habitudes de consommation, il résume ensuite de manière pédagogique les alternatives concrètes qui permettent aujourd’hui de préserver l’environnement, dont l’activité agricole dépend totalement. Non-labour, rotation des cultures, polyculture-élevage, alternative pour fertiliser et protéger les cultures, semences paysannes adaptées au territoire, agroforesterie, comparaison de la productivité entre les systèmes, coopératives horizontales facilitant la commercialisation et l’adaptation des exploitations agricoles pratiquant la polyculture… Autant de solutions concrètes décrites par l’auteur.

Tous acteurs du changement

Enfin, ce court livre de poche (environ 130 pages) propose à tous les acteurs (collectivités locales, acteurs de l’économie sociale et solidaire et citoyens-consommateurs compris) des pistes à portée de main pour soutenir ces évolutions qui, car elles touchent à notre santé, notre environnement, nos paysages, nos habitudes, nous concernent finalement tous. De quoi alimenter les processus de dialogue autour des questions agricoles que l’Agence Tact accompagne, à l’image des États généraux de l’installation-transmission en Bretagne (EGT).

Agathe Sailley, consultante

Changeons d’agriculture, Jacques Caplat

(*) Jacques Caplat est agronome, ethnologue et géographe. Fils d’éleveur ovin, il a été technicien de terrain, chargé de mission à la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB) et impliqué dans des projets internationaux (notamment au Nord-Bénin). Il a animé pendant 4 ans le « groupe d’experts français sur les semences biologiques », et participé au « groupe de concertation sur les OGM » du Commissariat général au plan, ainsi qu’aux prémices du groupe Écophyto.

Documentaire – À l’air libre

En immersion dans une structure singulière d’insertion sociale

Ce film documentaire réalisé par Nicolas Ferran et Samuel Gautier nous fait découvrir la vie à Moyembrie, un lieu unique en France, qui depuis plus de 20 ans accueille des détenus en fin de peine, sous le régime du placement extérieur. La vie à la ferme repose sur le travail agricole, un accompagnement social et une vie communautaire.

Réapprendre la liberté, progressivement ; retrouver des repères, au gré des saisons et par le travail ; retrouver la dignité humaine après des années de détention qui marquent le corps et l’esprit : voilà l’ambition portée par cette ferme, au cœur de la Picardie.

Questionner notre rapport à la prison et les valeurs sociétales qu’il implique

À l’air libre nous parle de ces hommes et de ce lieu si particulier, mais nous interroge surtout sur la prison elle-même et les stigmates qu’elle laisse. Ce film touche par l’humanité extrême qu’il dégage. Il montre surtout l’absolue nécessité de ce « sas » entre le dedans et le dehors. À mon sens, c’est un sujet de société majeur : la façon dont une société sanctionne en dit beaucoup sur ce qu’elle est, sur ses valeurs.

Lorsque l’association Sources d’Envol a voulu ouvrir une ferme similaire en Loire-Atlantique, l’Agence Tact a été volontaire pour accompagner ce projet de transition sociale et sociétale.

Le débat local a permis de porter haut et fort les valeurs du mouvement Emmaus (dont Moyembrie et Sources d’Envol sont membres) : l’accueil inconditionnel, le droit à une seconde chance, l’ouverture à l’autre, la rencontre humaine. À sa suite, la ferme de Ker Madeleine a ouvert ses portes à Saint-Gildas-des-Bois l’an dernier et je vous invite à découvrir ce lieu, à rencontrer ses résidents ou à y acheter vos légumes.

Marie Leugé Maillet, cofondatrice de l’Agence Tact

Le site web de la ferme de Ker Madeleine

Bande dessinée – Petit traité d’écologie sauvage

Une histoire de points de vue, ou comment questionner la place de l’homme dans son écosytème

Ancien chercheur en sciences cognitives et en philosophie de l’art, Alessandro Pignocchi a abandonné le monde de la recherche pour se lancer dans la bande dessinée à travers un blog consacré à l’écologie et à l’actualité politique nationale (Puntish). Il a également publié plusieurs volumes de ses planches faites à l’aquarelle.

Dans ses deux premiers ouvrages, issus de son passé de chercheur, L’œuvre d’art et ses intentions (2012) et Pourquoi aime-t-on un film ? Quand les sciences cognitives discutent des goûts et des couleurs (2015), Alessandro Pignocchi s’est interrogé sur les processus de compréhension d’une œuvre d’art. L’auteur y explique que l’appréciation et l’interprétation d’une œuvre sont conditionnées tout à la fois par notre système cognitif, notre expérience, comprise au sens large, ainsi que notre relation à cette dernière. En fonction de ces différents paramètres, l’éclairage et l’interprétation donnés à une œuvre changent d’un spectateur à l’autre.

Cette volonté de permuter les points de vue pour mieux saisir la « composition du monde » d’un individu ou d’une société se retrouve dans Petit traité d’écologie sauvage, premier volume d’une série de trois tomes.

Absurde, anthropologie et jivaros

Le cheminement de l’auteur débute par les travaux de l’anthropologue Philippe Descola. Ce dernier décrit la façon dont nous construisons notre représentation du monde à partir de nos connaissances et de nos facultés mais également en fonction du rapport entretenu avec nos congénaires et avec les non-humains. Vivant lui-même cette expérience auprès des Jivaros, Alessandro Pignocchi retranscrit sa compréhension de certains principes de la culture Achuar dans des scènes de la vie quotidienne et politique.

Le Parlement européen ajourne ainsi ses séances de travail le temps d’un aller-retour en voilier et en pirogue en Amazonie tandis que l’ancien président Donald Trump invite des enfants à s’émerveiller devant les empreintes d’une belette qu’il piste. Derrière ces représentations saugrenues, l’auteur développe une uchronie dans laquelle le monde a adopté la cosmologie des Jivaros Achuar, où la distinction entre nature et culture n’existe pas.

En parallèle, l’ancien chercheur fait évoluer un personnage Jivaro, anthropologue à Bois-le-Roi en Seine-et-Marne. Celui-ci cherche à étudier et à sauvegarder les vestiges d’une vision « occidentale » du monde et de son mode de vie où les éléments naturels sont uniquement considérés comme des ressources.

En parallèle, l’ancien chercheur fait évoluer un personnage Jivaro, anthropologue à Bois-le-Roi en Seine-et-Marne. Celui-ci cherche à étudier et à sauvegarder les vestiges d’une vision « occidentale » du monde et de son mode de vie où les éléments naturels sont uniquement considérés comme des ressources.

« Proposer des contrepoints et des inversions est un exercice standard d’anthropologie », explique l’auteur. Cette superposition des regards, amplifiée par l’absurde des situations et des discours, est un ressort classique de l’humour, utilisé ici de façon radicale. Forcer le trait quitte à déformer une réalité nécessairement plus nuancée est le moyen trouvé par Alessandro Pignocchi pour faire passer une perception renouvelée de l’humain au sein de son écosystème. Sa démarche invite finalement à tendre vers une conciliation des visions du monde, afin de « composer » avec chacun pour mieux avancer.

Pierre Blias, consultant

Petit traité d’écologie sauvage, tome 1

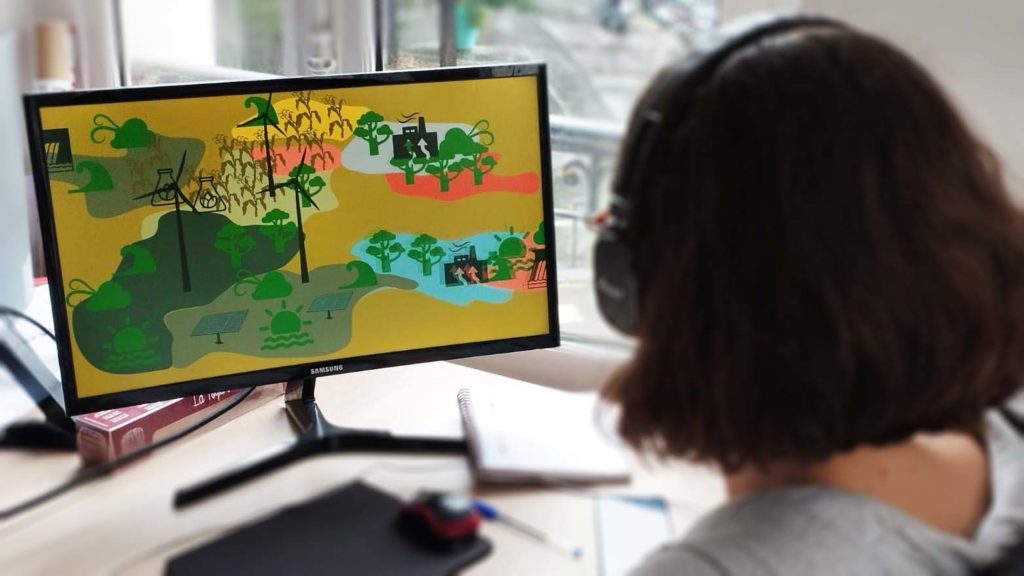

Mini série – Infographies sur les paysages de l’après-pétrole

Une approche paysagère de la transition énergétique

La mini-série des Paysages de l’après-pétrole est une version illustrée et dynamique de l’approche du collectif éponyme, qui entend rendre au paysage son rôle central dans les politiques d’aménagement du territoire et de transitions énergétique et écologique. Elle comprend trois vidéos en motion design, dont deux portant respectivement sur l’énergie et l’agriculture et leurs liens avec les paysages. Une excellente introduction à une question au cœur des réflexions sur la déclinaison territoriale des transitions.

Les paysages comme révélateurs de nos modes de vie

La mini-série des Paysages de l’après-pétrole met en lumière l’impact du consumérisme et de notre dépendance aux énergies fossiles sur les territoires dans lesquels nous vivons. Elle dénonce la standardisation des paysages et promeut les leviers locaux pour réaliser les transitions, facteurs d’émancipation : production locale d’énergie, agroécologie réconciliant l’agriculture avec son territoire et ses habitants, initiatives locales en matière démocratique… Au-delà du diagnostic accablant, c’est surtout un appel enthousiasmant que lance le collectif à travers toutes ses publications, en nous invitant à réinventer les façons d’habiter les territoires, en cohérence avec leurs singularités.

L’approche paysagère de la transition énergétique met aussi en évidence une dissonance cognitive que l’on rencontre régulièrement sur le terrain : nous ne savons plus d’où vient une énergie presque considérée comme magique. Cela s’illustre dans un paradoxe fréquent, consistant à être favorable à l’éolien, mais pas près de chez soi. Considérer les paysages comme évolutifs, c’est aussi accepter qu’ils changent, qu’ils ne soient pas figés, mais qu’ils soient à la fois l’outil et le miroir de transitions indispensables au bien commun.

Enfin, l’approche paysagère constitue aussi une perspective de renouveau démocratique réjouissante. La territorialisation des transitions passe en effet nécessairement par une mise en récit à laquelle doivent participer toutes les forces vives locales : habitants, élus, agriculteurs, entreprises, associations. Remplacer un récit centralisé et imposé par un système énergivore par un récit ancré dans le territoire et fondé sur les solidarités locales, c’est la promesse de quotidiens vécus plus en phase avec l’ensemble du vivant.

Pauline Ségard, consultante

Mini-série Paysages de l’après-pétrole

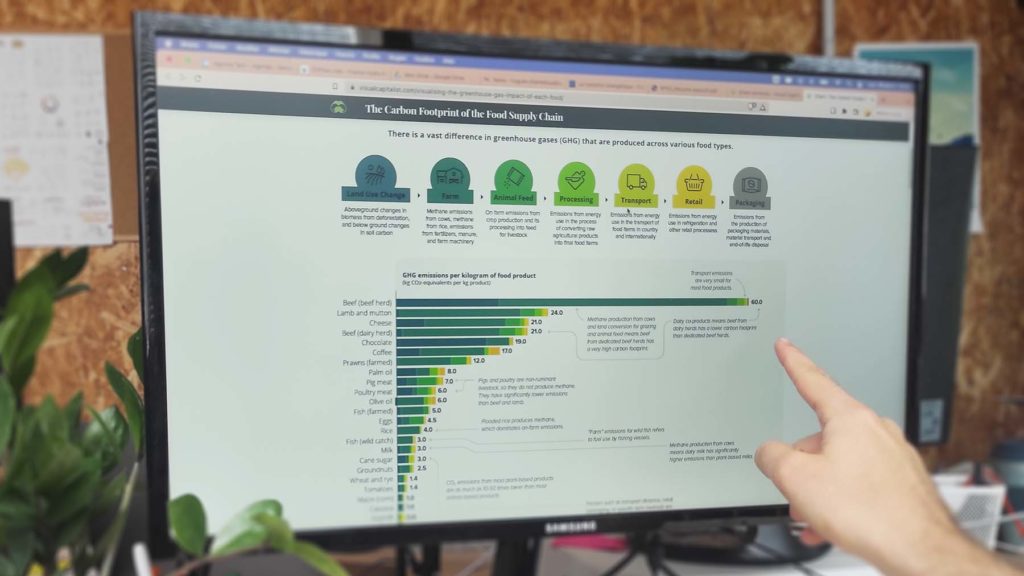

Site web – Visual Capitalist

Des images et des graphiques qui valent mille mots

Né en 2011, Visual Capitalist est un web média américain dont la ligne éditoriale repose sur la réalisation de visuels pédagogiques à l’esthétique remarquable. Mettant au cœur de leurs créations la donnée et le chiffre-clé, leurs publications permettent toujours une meilleure prise de conscience des ordres de grandeur qui dimensionnent nos sociétés et le monde qui nous entoure.

La qualité de leurs représentations graphiques rend l’exploration de la plate-forme très aisée, et l’on se surprend bien souvent à consulter un peu plus d’articles que ce que l’on avait initialement prévu… Attention donc au binge-reading !

Un intérêt particulier pour les problématiques environnementales

Bien que fondé à Vancouver, et donc fréquemment centré sur les problématiques du Nouveau Continent, Visual Capitalist traite très régulièrement l’actualité internationale, notamment quand il s’agit des thématiques énergétiques et environnementales.

On en apprendra donc sur des sujets comme le carbone irrécupérable, les émissions de gaz à effet de serre par secteur d’activité, ou encore l’évolution du coût des énergies renouvelables : autant d’enjeux qu’il devient essentiel de bien comprendre tant ils conditionnent l’avenir de l’humanité.

Une petite mise en garde toutefois : comme c’est le cas avec un certain nombre de médias en ligne, une partie du contenu publié sur la plate-forme est sponsorisé. Les articles concernés sont toujours marqués d’une étiquette « sponsored » : il convient donc de les consulter avec discernement.

Hugues Chanteloup, consultant

Récit – Bergère des collines

Un témoignage éclairant sur le monde agricole

et la relation à la nature

Bergère des collines est le récit d’une aventure de vie. Florence Robert était calligraphe dans le Gers. Après s’être inscrite à une formation agricole, elle est devenue bergère dans les garrigues du sud de la France. Elle nous raconte avec passion la découverte d’un métier à part qu’elle a choisi pour « rouvrir les garrigues embroussaillées au profit de la biodiversité, des orchidées, de l’aigle royal ».

Au fil des pages, elle nous fait partager ses longues méditations sur la nature et les paysages pendant le gardiennage des brebis l’hiver, dans le vent froid, ou dans la fraîcheur des nuits d’été. Nous l’accompagnons au cœur de sa bergerie où elle fait naître ses agneaux. Elle nous associe à ses interrogations d’éleveuse.

Dix ans plus tard, la bergère débutante est devenue une agricultrice chevronnée. Nous revisitons avec elle, l’espace d’un printemps, les étapes décisives de toutes ces années : les premières estives, les transhumances à pied, la mort de son chien… Elle aborde, avec objectivité et sensibilité, les problèmes auxquels les éleveurs sont confrontés : de la présence des grands prédateurs au choix de consommer de la viande.

Un dessin en creux de la transformation des campagnes françaises

En plus de nous faire découvrir la rudesse du métier de berger et l’étroite connexion qui existe entre les bergers et le monde vivant, ce livre nous ouvre vers d’autres vies, d’autres perceptions. Il nous parle d’un choix de vie, du cheminement d’une femme, et de l’attachement profond que l’on peut ressentir pour un territoire.

Mais derrière le rêve d’exode, particulièrement nourri en ces temps de crise sanitaire et de questionnements existentiels, Florence Robert a aussi découvert un métier impitoyable, dans lequel elle a engagé tout son temps, son argent et son énergie.

Entre quête de sens et militantisme écologique, ce « retour à la terre » est-il un doux rêve ou la garantie d’un avenir plus durable et plus humain, au plus proche du vivant ? La carte des campagnes française est-elle vraiment en train de se redessiner ? Comment se vivent ces transformations sur le terrain, tant du point de vue des communes d’accueil que de ceux que l’on appelle communément les « néo-ruraux » ? Au cœur des territoires, au plus près du terrain, au fil des rencontres et des projets accompagnés par l’Agence Tact, j’observe, j’écoute, et je m’attache à comprendre et à analyser ces évolutions en cours. C’est passionnant !

Juliette Munier, consultante

Bergère des collines, Florence Robert, éditions Corti.

Série – Show me a hero

Une plongée fascinante dans les mécanismes

de l’engagement politique

Inspirée de fait réels, et adaptée du livre éponyme de Lisa Belkin, la mini-série Show me a hero (*) retrace le parcours d’un jeune politicien ambitieux à la fin des années 1980 dans l’État de New York. Fraichement élu maire de la ville de Yonkers, Nick Wasicsko se retrouve, bien malgré lui dans un premier temps, à défendre un projet de création et de résidentialisation de logements sociaux, dans un objectif de déségrégation. Problème : le maire se heurte rapidement à une très vive opposition de riverains et d’une partie du « city council »… jusqu’à plonger la ville dans une crise aigüe.

ÉLUS, OPPOSANTS, HABITANTS… DES TRAJECTOIRES VARIÉES FAÇONNÉES PAR LE CONFLIT

Comme toujours, David Simon nous propose ici une série chorale, qui multiplie les points de vue au-delà de celui de la figure centrale du jeune édile. En huit épisodes, c’est ainsi l’évolution de l’ensemble des acteurs impliqués qui nous est donnée à voir : celle de ses alliés et opposants au sein du conseil municipal, mais également – et surtout – celle des destinataires de cette politique du logement. On suit ainsi le quotidien de plusieurs habitants d’un grand ensemble ghettoïsé susceptibles d’être relogés dans ce programme, ainsi que celui d’une habitante du quartier résidentiel amené à accueillir les nouvelles maisons HLM.

Tous sont montrés dans leur complexité, avec leurs espoirs, leurs élans de courage et leurs capacités d’empathie, mais aussi leurs moments d’indifférence coupable ou de compromission avec les valeurs qu’ils professent publiquement. Si le récit cherche à s’extraire de tout manichéisme, le réalisateur n’en choisit pas moins clairement son camp quant à savoir où se situe l’intérêt général dans ce dossier.

Malgré son sujet à première vue aride – la politique du logement social aux États-Unis -, Show me a hero a tout pour tenir le spectateur en haleine, sans tomber dans le traité d’urbanisme hermétique ou la réflexion lénifiante sur la mixité sociale. En nous parlant de la façon dont la politique s’incarne très concrètement dans la vie de tous ces personnages, y compris au travers du conflit, elle nous parle aussi de nous.

Qu’est ce qui fait la nature même de nos positionnements et de nos engagements ? Comment ceux-ci sont travaillés par nos valeurs mais aussi par nos peurs intimes, nos ambitions personnelles, et au-delà des discours, par la simple rencontre avec l’autre ? Peut-on changer d’avis sans se trahir ? À quels moments passe-t-on d’objet des politiques publiques à sujet politique ? Autant de questionnements qui m’ont particulièrement inspirée au moment de rejoindre l’Agence Tact, alors que j’aspirais à travailler au plus près du terrain, là où se concrétisent les politiques publiques et là où se joue la mise en œuvre de l’intérêt général.

* Le titre Show me a hero est une référence à une magnifique citation Francis Scott Fitzgerald : « Montrez-moi un héros, je vous écrirai une tragédie ».

Audrey Benassi, consultante

Show me a hero, disponible sur la plateforme OCS ainsi qu’en VOD sur la plateforme Canal +.

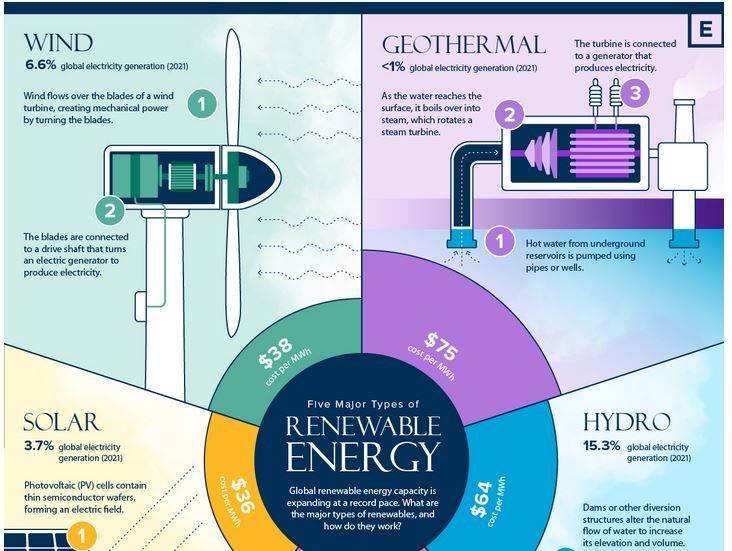

Jeu – Énergie 2049

Comprendre de manière ludique les enjeux territoriaux du développement d’un projet éolien

Énergie 2049 : c’est le nom d’un jeu créé par la Commission nationale du Débat Public (CNDP) dans le cadre de la concertation sur l’éolien en mer en Nouvelle-Aquitaine.

Le pitch ? Afin d’atteindre l’objectif de neutralité carbone, François Sarkon, président de la France en 2049, annonce un plan de développement « 100% inédit » : l’installation d’éoliennes en mer. Vous vous retrouvez alors dans la peau de la maire de la Tranque-sur-Mer, à proximité de l’île d’Olérez. Votre tâche est simple : accompagner au mieux le développement du plan de transition écologique sur votre commune.

Confronté aux différentes requêtes des habitants et acteurs de la vie de la commune, mais aussi à la réalité des enjeux environnementaux et énergétiques, vous devez en permanence arbitrer entre plusieurs scénarios. Favoriserez-vous la protection maximale de la biodiversité, en évitant les zones protégées ? Le maintien de l’activité des pêcheurs, potentiellement mise à mal par l’implantation des éoliennes ? L’acceptation du projet par l’ensemble des citoyens, notamment remontés contre l’impact paysager des futures éoliennes ? Ou encore l’équilibre financier de l’opération ?

Autant de décisions qui affecteront tout au long du jeu les quatre jauges représentant la nature, l’énergie, l’argent, et l’acceptation locale. Gare à ne pas épuiser une de ces ressources, ou la pérennité du projet se retrouverait menacée…

UNE SENSIBILISATION EFFICACE AUX ENJEUX D’ACCEPTABILITÉ LOCALE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Énergie 2049 a une première vertu : apporter des éléments de réflexion et des informations sur les contraintes associées au développement d’un projet éolien offshore. Les enjeux et débats qui animent un territoire lors de l’installation d’une infrastructure de transition énergétique y sont bien représentés.

C’est en cela un outil à la fois ludique et pédagogique. Il permet de comprendre la position des élus comme celles des représentants de la société civile, qui sont autant de parties prenantes d’un projet de territoire (associations environnementales, acteurs économiques, habitants, touristes…). C’est aussi un bon moyen d’initier le grand public à la nécessité de la transition énergétique.

En outre, chaque joueur peut décider de « donner son opinion » : les choix opérés au cours du jeu sont alors collectés de manière anonyme pour nourrir la concertation. Pour ma part, après plusieurs parties, une conclusion s’impose : j’ai toujours tendance à exploser le budget…

Elsa Cayeux, consultante

Énergie 2049, jeu développé par WEKER et porté par le débat public des éoliennes en mer Nouvelle-Aquitaine.